Rencontre Avec Dieudonné, Alain Soral Et Tariq Ramadan : L’art De La Provocation

Plongez Dans L’univers Controversé De Dieudonné Et Alain Soral, Où La Rencontre Avec Tariq Ramadan Souligne L’art De La Provocation Et Des Pensées Audacieuses.

**l’art De La Provocation : Dieudonné Et Soral**

- La Provocation Comme Arme Artistique : Enjeux Et Limites

- Dieudonné : Entre Humour, Scandale Et Controverse

- Alain Soral : Idéologie Et Provocations Historiques

- Impact Médiatique : Comment Les Provocateurs Captent L’attention

- La Réception Du Public : Soutien, Rejet, Et Indifférence

- Éthique Et Responsabilité : Où Se Situe La Frontière ?

La Provocation Comme Arme Artistique : Enjeux Et Limites

La provocation, en tant qu’arme artistique, présente des enjeux fascinants mais souvent délicats. D’un côté, elle permet aux artistes de défier les normes établies et de questionner la réalité. Elle peut être comparée à un mélange de médicaments dans un cocktail, où chaque élément contribue à une expérience unique. Cependant, une telle approche comporte aussi des limites. L’art provocateur peut parfois être perçu comme une prescription toxique, dérivant facilement vers la manipulation ou le choc gratuit. Dans cette quête de l’impact, il est donc crucial d’équilibrer l’intention artistique avec la responsabilité sociale.

Dieudonné et Soral, figures marquantes de la provocation en France, illustrent ce phénomène. Leur capacité à attirer l’attention est comparable à celle d’un drive-thru où le client, impatient, souhaite des résultats immédiats. Leurs œuvres, souvent controversées, déclenchent des réactions vives, qu’elles soient d’adhésion ou de rejet. Pourtant, ces artistes se retrouvent parfois à naviguer dans un environnement compliqué, où la frontière entre provocation et offensée peut être floue. L’intention derrière leurs actions n’est pas toujours claire, et l’interprétation publique varie considérablement.

L’impact de cette provocation s’étend au-delà des scènes de spectacle. Les médias jouent un rôle crucial en amplifiant ces messages, parfois de manière disproportionnée. Comme les pilules génériques, qui souvent ne reçoivent pas le même intérêt que les marques célèbres, certaines formes d’art provocateur peuvent passer inaperçues. La reception du public oscille donc entre une consommation active de l’œuvre et une indifférence calculée, exigent une réflexion sur la valeur de la provocation dans l’art et sur l’éthique qui lui est associée.

| Éléments | Description |

|---|---|

| Provocation | Défi aux normes établies |

| Dieudonné | Artiste controversé en France |

| Soral | Provocateur idéologique |

| Médias | Amplification des messages provocateurs |

| Réception du public | Adhésion ou rejet |

Dieudonné : Entre Humour, Scandale Et Controverse

Dieudonné, comédien controversé, utilise l’humour pour provoquer des réactions, qui oscillent entre le rire et l’indignation. Sa forme d’art devient une sorte de prescription pour ceux qui cherchent à questionner les normes sociétales. En jouant avec des sujets sensibles, il incarne un “Candyman” de l’humour, distribuant des piques à travers ses sketches. Pourtant, ce mélange d’humour et de satire suscite des tensions qui dépassent la simple blague. La rencontre avec Dieudonné et Alain Soral, figure de proue du nationalisme, illustre comment l’humour peut être utilisé pour manipuler les perceptions et attiser les passions.

Dans l’arène publique, le comédien jongle avec des thèmes qui abordent l’antisémitisme, la politique et l’identité. Ses spectacles, à la fois divertissants et dérangeants, s’apparentent à une “Pharm Party” où chaque blague agit comme une drogue qui peut provoquer l’euphorie chez certains et le rejet chez d’autres. Ce phénomène amène à se demander si l’art doit être un espace libre de toutes restrictions ou s’il doit s’astreindre à une éthique. La frontière entre le rire et la censure est parfois aussi floue qu’un “Drive-Thru” où l’on peut rapidement recevoir un commentaire sur ce qui est acceptable.

Les retombées médiatiques de ses performances sont indéniables. Les provocations de Dieudonné deviennent un sujet de débat qui ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Chaque discours polémique peut être perçu comme une sorte de “IV Push” de la provocation, injectant un mélange de fureur et d’érudition dans le milieu artistique. Au fil du temps, son image a évolué, devenant à la fois une icône de la résistance contre la normalisation et un symbole de ce que certains perçoivent comme une dérive dangereuse.

Finalement, la question de la responsabilité éthique des artistes se pose inévitablement. Les provocations de Dieudonné l’amènent à se retrouver face à des critiques acerbes, qui soulignent les conséquences potentielles de son humour sur la société. Tel un “Pill Mill”, où l’on distribue des médicaments sans discernement, ses performances sont parfois perçues comme une libération des préjugés, mais également comme une incitation à la haine. Ce jeu subtil entre humour et enjeux sociopolitiques soulève des interrogations sur le rôle de l’artiste dans un monde où les lignes sont devenues de plus en plus floues.

Alain Soral : Idéologie Et Provocations Historiques

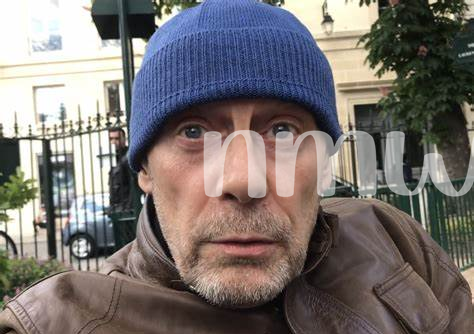

Alain Soral, figure controversée de la sphère intellectuelle française, incarne une dualité intrigante, oscillant entre provocations prononcées et idéologies radicales. Sa rencontre avec Dieudonné et Tariq Ramadan en est un exemple frappant, illustrant comment ces personnalités utilisent le choc pour engager le discours public. Soral s’illustre par des déclarations qui dérangent, tout en promouvant un discours critique envers le système établi, ce qui attire à lui un public dévoué, avide de vérités alternatives. Ses idées, souvent jugées extrêmes, font écho à un sentiment de mécontentement au sein de la société.

Les provocations historiques de Soral ne sont pas seulement des coups d’éclat, mais bien un reflet de sa vision du monde. Il s’oppose à une narrative dominante qu’il considère comme aliénante, se posant en défenseur des “sans voix”. Sa rhétorique, parfois qualifiée de salvatrice par ses partisans, souffre néanmoins d’une stigmate de manipulation. Dans une société où l’info et la désinfo s’entremêlent, ses discours interviennent comme des “happy pills” pour ceux qui se sentent déconnectés ou trahis.

Le travail de Soral s’inscrit dans une stratégie de communication efficace, capturant l’attention des médias et du public. Ses compétences à transformer des sujets tabous en discussions publiques sont indéniables et font souvent l’objet d’un véritable “pharm party” d’idées. Ces tactiques lui permettent d’élargir son audience, mais entretiennent également une atmosphère de suspicion autour de ses vérités énoncées. Son parcours est jalonné d’arguments audacieux qui ne laissent personne indifférent.

Cependant, derrière ses sorties médiatiques se cache une vision du monde complexe qui exige une analyse critique. Les provocations de Soral suscitent le débat sur la limite entre la liberté d’expression et le discours de haine. Dans ce contexte, sa figure devient à la fois celle d’un manipulateur et d’un penseur, invitant chacun à interroger ses propres convictions. Dans cette toile d’araignée d’influences et de provocations, la question de l’éthique et de la responsabilité personnelle devient de plus en plus centrale.

Impact Médiatique : Comment Les Provocateurs Captent L’attention

Dans le paysage médiatique contemporain, les figures controversées comme Dieudonné et Alain Soral ont su captiver l’attention grâce à des stratégies provocatrices qui jouent sur les émotions et les valeurs des spectateurs. Leur approche, oscillant entre humour et provocation, crée un cocktail explosif qui suscite le débat et fait réagir tant leurs partisans que leurs détracteurs. Les rencontres avec des personnalités discutées telles que Tariq Ramadan ajoutent une couche supplémentaire à cette dynamique, renforçant les opinions divergentes autour des thèmes de l’identité, de la liberté d’expression et de la critique sociale. En jouant sur le principe du ‘logement provoquant’, ces artistes suscitent une curiosité insatiable, attirant ainsi l’œil des médias.

Pour capter l’attention, ils exploitent habilement les réseaux sociaux et les médias traditionnels, tirant parti de chaque controverse comme d’une ordonnance pour alimenter leur notoriété. Les réactions immédiates, souvent empreintes d’émotions fortes, ressemblent à une ‘Prescription’ d’engagement public, garantissant que leurs actions ne passent jamais inaperçues. Les ‘Pharm Parties’ médiatiques, auxquels ils participent régulièrement, démontrent l’art d’organiser de véritables événements autour de leurs provocations. Cette dynamique crée un phénomène où leur influence dépasse celle d’un simple statut d’artiste, les transformant en véritables personnage publics dont l’intégrité et la responsabilité sont constamment mises en question.

La Réception Du Public : Soutien, Rejet, Et Indifférence

L’émergence de figures comme Dieudonné et Alain Soral dans le paysage médiatique français suscite des réactions variées du public. Dans un premier temps, certains spectateurs affluent en masse vers leurs spectacles, attirés par cette promesse de provocation. Leur style flamboyant, souvent perçu comme un “coup de théâtre”, leur permet de se démarquer des artistes traditionnels. Cependant, ce soutien massif n’est pas sans controverse. L’humour sarcastique de Dieudonné et les idéologies tranchées de Soral divisent, entraînant une polarisation de l’opinion publique.

D’un autre côté, une part non négligeable de la population manifeste une forte résistance face à leurs provocations. Pour ces individus, les incursions de Dieudonné dans des sphères délicates, parfois teintées d’antisémitisme, sont inacceptables. Alain Soral, tout en revendiquant une certaine liberté d’expression, est vu comme un promoteur d’idées nuisibles. Ces critiques pointent le risque d’un effet de “normalisation” de discours extrêmes, où l’humour devient un prétexte pour véhiculer des messages dangereux. Ces voix dissonantes soulignent une existentielle “guerre des narratifs” entre ceux qui soutiennent leurs messages et ceux qui les rejettent.

Entre ces extrêmes, il existe également un large spectre d’indifférence parmi le grand public. Certaines personnes considèrent leurs provocations comme de simples spectacles, sans prise de position significative sur les enjeux soulevés. Pour ces “window shoppers”, le phénomène peut prendre la forme d’un divertissement passager, sans impact sur leurs convictions. Ce détachement peut être le reflet d’une fatigue face à la saturation médiatique, où la provocation est devenue une norme, dessinant alors un portrait compliqueh d’une société qui oscille entre soutien fervent et dédain total.

Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que la réception de tels controversés dépend grandement du cadre dans lequel ces artistes évoluent. Certains soutiennent que leur succès réside dans une sorte de “pharm party” de discours où se mêlent provocation, humour et idéologie. En somme, le public devient à la fois le consommateur et le critique, naviguant entre l’apport d’une rencontre avec Dieudonné, Soral et même Tariq Ramadan, et la nécessité de garder un regard critique sur leurs messages.

| Réaction du Public | Soutien | Rejet | Indifférence |

|---|---|---|---|

| Motivation | Provocation artistique | Idéologies nuisibles | Spectacle passager |

| Impact | Polarisation | Normalisation | Fatigue médiatique |

| Exemples | Dieudonné en spectacle | Critiques des discours | Détachement des enjeux |

Éthique Et Responsabilité : Où Se Situe La Frontière ?

La provocation artistique soulève des questions complexes concernant la responsabilité des artistes et les limites de leur liberté d’expression. Dans un contexte où des figures comme Dieudonné et Soral exploitent leur talent pour créer des œuvres controversées, la difficulté réside dans la ligne ténue qui sépare la critique sociale de la désinformation. En jouant la carte de la provocation, ces artistes cherchent souvent à se positionner comme des “Candyman” de l’humour noir, médicamentant ainsi un public avide de sensations fortes. Cependant, cette approche peut mener à des conséquences néfastes, comme la banalisation de discours haineux ou discriminatoires, transformant leur art en une sorte de cocktail volatile qui peut provoquer des réactions inattendues, tant chez les partisans que chez les détracteurs.

La question éthique se pose alors : jusqu’où peut-on aller au nom de l’art ? Si la provocation peut être perçue comme un élixir qui stimule la réflexion, elle peut également devenir une sorte de “Pill Mill”, où l’artiste délivre des messages sans se soucier des effets secondaires sur la société. Les enjeux de la provocation invitent à une réflexion sur la manière dont le public interprète et réagit à ces œuvres : est-ce que l’humour justifie tout, ou existe-t-il des zones d’ombre qu’il est difficile d’ignorer ? Dans cette dynamique, le danger d’un “Hangover” collectif, causé par une saturation de provocations, devient évident. Ainsi, l’art doit questionner son propre impact, en cherchant à se positionner non pas comme un simple divertissement, mais comme un agent de changement véritable et responsable.