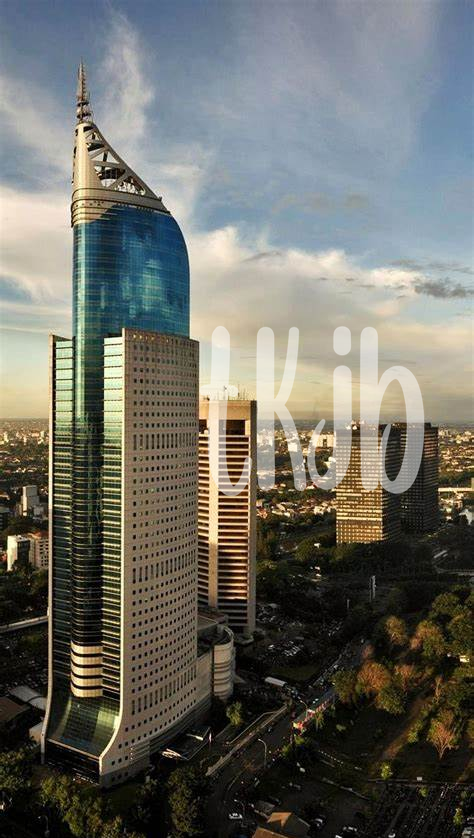

Prostituées À Jakarta : Comprendre Les Réglementations Et La Réalité Locale

Découvrez Les Défis Et Les Réalités Entourant Les Prostituées À Jakarta. Plongez Dans Les Réglementations Et La Vie Quotidienne De Ces Femmes Dans La Capitale Indonésienne.

**les Lois Sur La Prostitution À Jakarta**

- Historique De La Prostitution À Jakarta Et Ses Défis

- Les Lois Actuelles Concernant La Prostitution En Indonésie

- Les Impacts Sociaux De La Criminalisation De La Prostitution

- Perspectives Des Travailleuses Du Sexe Sur Leur Situation

- Les Efforts Des Ong Pour Les Droits Des Travailleuses

- Comparaison Des Lois Sur La Prostitution Dans Le Monde

Historique De La Prostitution À Jakarta Et Ses Défis

Depuis des siècles, la prostitution a façonné l’image sociale et économique de Jakarta. Dans les années 1960 à 80, ce métier était presque invisible, largement considéré comme un tabou. Cependant, avec l’urbanisation rapide et l’essor du tourisme, Jakarta est devenue un terrain fertile pour les activités liées à la prostitution, tant légales qu’illégales. Le désir de survie poussait souvent de jeunes femmes à se tourner vers ce commerce, créant un phénomène complexe à l’interface de la pauvreté, de la migration et de l’exploitation. Aujourd’hui, malgré la stigmatisation persistante, certaines zones de la ville, souvent comparées à un “Pill Mill” en termes d’accessibilité, continuent d’attirer une multitude de clients, mettant en lumière un défi socio-économique manifeste.

Les efforts du gouvernement pour contrôler cette pratique ont souvent été accompagnés de paradoxes. Bien que des lois strictes aient été mises en place, le phénomène n’a pas diminué. Des raids fréquents par les forces de l’ordre peuvent parfois donner l’illusion de progrès, mais les réalités du terrain montrent une résistance tenace. Les travailleurs d’une industrie souvent souterraine continuent de naviguer un environnement rempli d’incertitude tout en s’efforçant de protéger leurs droits. Dans ce contexte, il est crucial de considérer les besoins fondamentaux des travailleuses, souvent coincées dans un entremêlement de dangers et d’opportunités, le tout dans un équilibre délicat entre courage et vulnérabilité.

| Année | Événement Principal |

|---|---|

| 1960 | La prostitution est largement considérée comme un tabou. |

| 1980 | Urbanisation rapide augmente la visibilité des travailleuses du sexe. |

| 2023 | Renforcement des lois, mais persistance du phénomène. |

Les Lois Actuelles Concernant La Prostitution En Indonésie

La législation en Indonésie concernant la prostitution est complexe et enracinée dans des normes culturelles et religieuses. La prostitution dans le pays est généralement considérée comme illégale, mais les lois sont souvent peu appliquées, entraînant ainsi une situation ambivalente pour les prostituées à Jakarta. Bien que les autorités cherchent à éradiquer le phénomène, les lieux de rencontre pour travailleuses du sexe persistent, reflétant une tension entre les valeurs sociétales et la réalité économique. La prohibition n’a pas empêché l’émergence de réseaux clandestins où les individus sont confinés à vivre dans l’ombre, luttant pour leur survie.

Les lois en place, souvent considérées comme une prescription stricte, ne tiennent pas compte des défis auxquels sont confrontées ces femmes, qui sont souvent vues comme des “outsiders” de la société. Les autorités locales ont le pouvoir d’arrêter et de punir ceux qui se livrent à la prostitution, mais cette approche ne fait qu’accentuer la stigmatisation des prostituées à Jakarta. Dans certains cas, elles se retrouvent exposées à des abus, sans accès à des ressources adéquates pour assurer leur sécurité. Cela soulève des questions critiques concernant la monotonie des lois et leur réelle efficacité dans la protection des droits fondamentaux de ces femmes.

En outre, les lois ne permettent pas l’accès à des soins de santé adéquats, un aspect essentiel souvent négligé. Dans une société où la stigmatisation est omniprésente, les prostituées sont rarement en mesure de recevoir des visites médicales spécialisées. Ce manque d’accès à des “meds check” appropriés entraîne des problèmes de santé chronique. Dans le contexte actuel, la nécessité d’une approche plus compréhensive et humaniste devient essentielle afin de véritablement adresser les conditions de vie des prostituées à Jakarta.

Les Impacts Sociaux De La Criminalisation De La Prostitution

La criminalisation de la prostitution à Jakarta a des répercussions durables sur la société. Les prostituées à Jakarta se retrouvent souvent piégées dans une spirale de marginalisation et de stigmatisation, ce qui les empêche d’accéder à des services de santé et de soutien. En raison de la peur de la répression, certaines d’entre elles évitent les hôpitaux, même lorsqu’elles sont confrontées à des problèmes de santé graves. Cette situation contribue à un environnement où les infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, se propagent plus rapidement, exacerbant une crise de santé publique. De plus, la criminalisation entraîne une concentration des activités sexuelles dans des zones non régulées, favorisant ainsi l’émergence de réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des travailleuses du sexe. Ces réseaux, en plus d’augmenter le risque de violence, se livrent souvent à des pratiques abusives, comme l’exigence de paiements exorbitants, ce qui souligne l’inefficacité de la répression législative.

D’autre part, la criminalisation de la prostitution affecte également la perception de cette profession au sein de la société. Un regard négatif s’est installé, renforçant la stigmate autour des prostituées. Ce stigmate enflammé réduit les chances d’emploi et d’intégration sociale pour ces femmes, qui ont souvent besoin d’un soutien pour changer de vie. La réalité est que nombre d’entre elles se tournent vers la prostitution comme moyen de survie dans un contexte économique difficile, où souvent les options se trouvent fortement limitées. De ce fait, le besoin de réformes est absolument évident. Les efforts pour rendre leurs voix audibles sont parfois étouffés par la peur des représailles, mais plusieurs ONG tentent de créer des espaces de discussion afin de mieux définir les leçons apprises de cette criminalisation, dans l’espoir de transformer l’avenir des prostituées à Jakarta et de leur offrir de véritables alternatives.

Perspectives Des Travailleuses Du Sexe Sur Leur Situation

Les travailleuses du sexe à Jakarta expriment souvent un sentiment de stigmatisation et de vulnérabilité dans leur quotidien. Malgré les lois restrictives en vigueur en Indonésie, elles se voient contraintes d’évoluer dans un environnement où le jugement et la discrimination sont omniprésents. Beaucoup utilisent le terme “comp” pour désigner leurs échanges, un moyen d’expression qui souligne la complexité de leurs relations avec les clients et les intermédiaires. Elles aspirent à être perçues comme des individus ayant le droit de choisir leur chemin, mais cela s’accompagne d’un fort sentiment de solitude et d’angoisse face à une société qui les rejette souvent vivement.

Certaines d’entre elles font preuve de résilience et créent des réseaux de soutien qui leur permettent de faire face à ces difficultés. La recherche de “happy pills” ou d’autres médications seraient aussi un moyen pour certaines de gérer le stress engendré par leur situation. Sur le terrain, elles se battent pour leur reconnaissance et l’amélioration de leurs conditions de vie, tout en aspirant à une meilleure sécurité. Leurs récits révèlent un monde de complexité, souvent éclipsé par les stéréotypes, mais qui souligne leur humanité et leur détermination à revendiquer des droits fondamentaux.

La réalité de ces travailleuses est de plus en plus visible grâce aux efforts des ONG qui les soutiennent. Elles partagent leurs histoires pour ouvrir les yeux de la société et faire évoluer les mentalités. Les luttes et les espoirs de ces femmes sont une invitation à repenser le stigmate associé à leur métier et à envisager des solutions qui aident plutôt que pénalisent. Tout en faisant face aux risques quotidiens, elles rêvent d’une vie où elles peuvent vivre librement et sans peur, un monde où leur voix serait entendue et respectée.

Les Efforts Des Ong Pour Les Droits Des Travailleuses

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle critique dans la défense des droits des travailleuses du sexe à Jakarta. Ces institutions, souvent composées de bénévoles passionnés, s’efforcent de sensibiliser le public sur la situation des prostituées. En dépit des lois strictes qui rendent leur travail illégal, ces ONG fournissent un soutien vital en matière de santé et de sécurité. Par exemple, elles offrent des ateliers éducatifs sur la santé sexuelle, importants pour réduire la transmission d’infections. En plus, elles organisent des campagnes de dépistage et fournissent un accès à des traitements nécessaires, offrant ainsi un véritable elixir de soutien aux femmes en situation de vulnérabilité.

Cependant, les défis restent nombreux pour ces ONG. Les ressources financières et humaines sont souvent limitées, rendant difficile l’atteinte d’une couverture adéquate. De plus, la stigmatisation environnante et les menaces de la part des autorités rendent leur travail encore plus difficile. Les bénévoles doivent donc naviguer attentivement à travers un environnement hostile, cherchant à offrir des services tout en protégeant la confidentialité de celles qu’ils aident. Ces obstacles créent un besoin pressant de collaboration entre les ONG et les instances gouvernementales pour promouvoir un dialogue constructif.

Les ONG cherchent également à transformer les perceptions sociales autour des travailleuses du sexe. Grâce à des témoignages et des ateliers communautaires, elles visent à montrer que ces femmes ne sont pas juste des statistiques, mais des êtres humains avec des histoires et des aspirations. Ce type de sensibilisation est crucial pour contrer les narratives négatives et favoriser un environnement où les droits des prostituées à Jakarta peuvent être reconnus et respectés. À travers cette bataille pour la dignité, les ONG jouent un rôle de catalyseur de changement et de compréhension.

Tout en àttirant l’attention sur la situation des prostituées à Jakarta, ces initiatives mettent en lumière l’importance d’une approche humaniste et respectueuse. Les efforts des ONG insistent sur le fait que la solution ne réside pas simplement dans la répression, mais plutôt dans l’accompagnement, le respect et la dignité. Un cadre de travail sûr et la reconnaissance des droits des travailleuses du sexe sont des objectifs qui ne devraient pas être ignorés.

| Actions des ONG | Objectifs |

|---|---|

| Ateliers éducatifs | Prévention des infections et sensibilisation à la santé |

| Campagnes de dépistage | Accès à des traitements médicaux |

| Programmes de soutien psychologique | Amélioration du bien-être émotionnel |

| Sensibilisation communautaire | Changement de perception sur les travailleuses du sexe |

Comparaison Des Lois Sur La Prostitution Dans Le Monde

À travers le monde, les approches concernant la prostitution varient considérablement, illustrant des philosophies et politiques sociétales différentes. Par exemple, dans certains pays européens comme les Pays-Bas, la prostitution est légalisée et réglementée. Cette approche vise à protéger les droits des travailleurs du sexe, leur permettant de bénéficier de l’accès à des services de santé et de sécurité, tout en réduisant la stigmatisation. En revanche, dans des pays comme les États-Unis, la situation est plus complexe, car dans certaines régions, la prostitution est criminalisée tandis que d’autres optent pour un cadre légal qui cherche à protéger les travailleuses. Ces différences de réglementation peuvent être comparées à des prescriptions médicales où la gestion des médicaments (ou “Count and Pour”) est cruciale pour le bien-être des patients ; ici, le but est d’assurer la sécurité et le respect des droits.

Dans des contextes où la prostitution est totalement interdite, comme en Indonésie, les politiques sont souvent accompagnées de répression, ce qui entraîne une marginalisation accrue des travailleurs du sexe. Ce phénomène peut être vu comme une sorte de “Pharmageddon,” où les efforts pour réguler la profession se heurtent à une multitude de défis, notamment des violations des droits humains. Alors que la légalisation est perçue comme une solution pour garantir une meilleure qualité de vie et une protection contre les abus, la criminalisation peut engendrer une “Zombie Pills” situation où les travailleurs se retrouvent piégés dans un environnement dangereux, sans soutien ni accès aux soins de santé.

Les pays qui adoptent une approche de décriminalisation, comme la Nouvelle-Zélande, montrent des résultats positifs en matière de santé publique et de réduction des violences. Ils révèlent que lorsqu’on favorise un cadre de travail sûr, les travailleuses du sexe peuvent vivre plus dignement et bénéficier des mêmes protections que toute autre profession. Ainsi, la comparaison des législations mondiales sur la prostitution démontre que les choix politiques peuvent considérablement influencer les conditions de vie des individus concernés. Pour beaucoup, cela revient à équilibrer le pouvoir et à créer un environnement où les choix et les droits fondamentaux sont respectés, loin des stigmates de la criminalisation.